⼩児科・アレルギー科

- こどものけが

- やけど

- 発達相談

- 乳児健診

- こころのケア

- おへそのトラブル

- みずいぼ/あせも/とびひ

- 中耳炎

- 肘内障(腕が外れた)

- 血液型検査

- 学校、幼稚園、保育園健診

- 陰部のトラブル

- 夜尿症

- 小児生活習慣病

小児科一般、感染症

小児科アレルギー

- アレルギー検査

- 食物アレルギー

- 花粉アレルギー

- ダニアレルギー

- 舌下免疫療法

- アトピー性皮膚炎

- 慢性皮膚炎

- エピペン

- 慢性鼻炎

- 小児喘息

- 食物負荷試験

- 蕁麻疹

- ゼイゼイする咳

- アレルギー性結膜炎

- アレルギー性鼻炎

| こどものけが やけど |

心構えだけではすべての危険を排除することはできませんが安全な環境を整えて予防することはできます。月齢に応じた予防法と周りの環境を見直しましょう。 《切り傷、擦り傷、打撲》転んだり、ぶつけたり、落ちたりしたときには傷口があるかを確認し、汚れていたら洗い流します。 《頭をうった、高さのある所から落ちた》月齢の小さいお子さんで「まだ動かないから大丈夫だろう」と目を離したときに転落したという事例は非常に多く聞かれます。重傷になることは稀ですが十分の注意が必要です。 《やけど》とにかく早い対応が必要です。すぐに冷やす。流水でも構いませんので早く冷やすことです。 |

|---|

| 発達相談 こころのケアチック 心因性頻尿 起立性調節障害 |

《発達遅延・発達障害・発達相談》発達障害ということばが一般的になり、ほかの子供たちを見ると「うちの子は発達障害なのか?○○ができないから発達障害なのか?」と心配される保護者の方も多くなりました。しかし子供たちの成長は様々で養育環境により発達の程度も速度も違います。家庭の中では心配になるようなことがたくさんありますので、乳児健診や発達相談の時間にお気軽にご相談ください。 《こころのケア・児童相談所連携》現代の子供たちはストレスフルであり、その症状も様々です。不登校になったり、頻尿になったり、夜更かししたいわけではないのに朝に起きれなくなったりします。 |

|---|

| みずいぼ あせも とびひ |

《みずいぼ》白くて丸くて小さいイボです。つぶれると中のウィルスが他の部分の皮膚に付くと増えていきます。イボ自体にかゆみはありませんが、皮膚バリアが弱いと痒みで搔き壊して広がる傾向が見られます。 《あせも》汗の出口がふさがれて痒くなり、搔きむしって皮膚炎になった状態です。 《とびひ》傷口、虫さされ、あせも、湿疹などに細菌が入り込んで水ぶくれとなり、これを搔き壊した手で他の部分を掻くとそこに又水ぶくれが出来、広がります。抗菌薬の軟膏が有効です。どんどん広がったり、対応方法がわからないときは受診してください。 |

|---|

| 中耳炎 |

鼓膜の中の「中耳」という場所に細菌やウィルスが入り腫れが起こります。かぜなど、鼻が多く出ているときをきっかけに起きる二次障害で、耳を痛がったり、熱が出たり、耳だれが出たりします。中耳炎=耳鼻科さんのイメージがありますが、小児科でも観察することが可能です。必ずしも抗菌薬が必要になるとは限りませんのでご相談ください。 |

|---|

| 肘内障 |

手を引っ張られたり、肘を打ったりした後に痛がって、腕を下げたまま動かさなくなります。肘の関節が外れかかっている状態です。おもちゃなどを持たせようとしても下げた腕で取ろうとしません。早めに受診してください。 |

|---|

| 血液型検査 |

近年は出生時に血液型を調べる産院も増えています。特別な治療をしない限り血液型の変動はありません。 |

|---|

| 学校・幼稚園 保育園健診 |

区内の学校、幼稚園、保育園の健診は校医を承っている施設分は無料で実施可能です。 |

|---|

| 陰部のトラブル |

《男児の泌尿器》陰嚢水腫:睾丸をを包む膜の中に水が溜まって陰嚢が腫れます。大きさに左右差が見られます。自然に吸収されていくことも多いですがどのように経過観察していくかご相談ください。だんだん大きくなったり鼠径ヘルニアもあったりすることがあるときは手術をする場合があります。 《女児の泌尿器》おりもの:パンツやおむつにおりものがつくことがあります。透明、薄クリームの白色の場合は生理的なものがほとんどで心配ありません。乳児は陰唇をしっかり開いて洗うようにしましょう。 《肛門周囲膿瘍・肛門のスキンタグ》肛門のひだが一部盛り上がっている状態でうんちが堅いときに切れて出血することがあります。お家で様子を見ていいかご相談ください。肛門の周り部分が赤く腫れて触ると痛がる場合は治療が必要な時がありますのでご相談ください。 |

|---|

| 夜尿症 |

5歳以降、小学生になっても月に数日おねしょが続く場合を夜尿症といいます。決して珍しいことではなく、10歳でも20人にひとりいるといわれています。 ◎あせらず ◎おこらず ◎おこさずをモットーに保護者の方々と一緒に考えていきましょう。生活改善の上、必要な時は薬物療法やアラーム療法などを取り入れます。 |

|---|

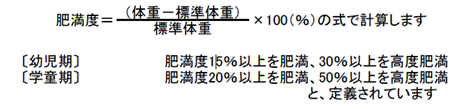

| 小児生活習慣病 幼児・学童の肥満 |

乳児の時にはカウプ指数として身長と体重のバランスを見てきたと思いますが、幼児期になると【食事・運動・睡眠】など生活習慣が身についてくる時期です。

学童期の肥満は、いじめや不登校、自尊心の低下につながり、将来的には成人期の生活習慣病(糖尿病・高血圧・心筋梗塞)へと移行していくことが知られています。高度肥満では学童期から生活習慣病になることもあります。本人の自尊心に配慮しながら肥満の原因を見つけることが対応の第一歩です。必要時には台東区の行政との連携で栄養士との面談も可能です。 |

|---|

| くりかえすカゼ 治らないカゼ |

保育園、幼稚園などの集団生活が始まると、毎週のようにかぜをひき、熱を出し、「色々な病院に行っているのに風邪が全然治らない、どうして?」と心配になる保護者の方も多いのですが、これは1度ウィルス感染症として風邪をひき、発熱した後2週間程度鼻水がでて、咳が出て治る頃に又次の風邪をひくことを繰り返しています。 |

|---|

| 発熱 |

子供の発熱の多くは感染症によるものです。体温を上げることで病気の原因(病原体)を増やさないようにしたり、抵抗力を高めたりしています。そのため39.0℃を超える高熱であっても元気であれば無理に熱を下げる必要はありません。高い熱で心配になる気持ちはわかります。脳に悪い影響があるのではないか、痙攣が起きるのではないかと思われますが、解熱剤の多用により引き起こされる場合もあります。 |

|---|

| 下痢 感染性胃腸炎 |

ウィルスや細菌に感染して嘔吐、下痢、腹痛などの症状を起こします。吐くのは最初の1~2日で、熱が出ることもあります。 【ウィルス性】ロタ、ノロ、アデノなど抗菌薬は効果がないどころか抗菌薬の内服により腸内細菌のバランスを壊して下痢がひどくなることがあります。 【細菌性】カンピロバクター・病原性大腸菌・サルモネラなど激しい激痛、腹痛、高熱、血便嘔吐の場合は、下痢が落ち着き、元気があれば登園や登校は可能ですが各施設との相談の上、決定します。 家庭で様子を見るときのポイントは、吐いたからといって「飲ませよう、食べさせよう」とするのは逆効果です。胃に水分や食物が入ることが刺激になり余計に吐いてしまいます。脱水が心配になると思いますが吐く回数が増えれば増えるだけ脱水になり、脱水症状になると元気がなくなり、泣いても涙が出ず、顔面が白くなって緊急対応が必要になります。吐いてから2~3時間は禁飲食とし、吐くのが落ち着いて飲ませようとする時には5cc程度の少量水分(できれば経口補水液)を10分おきに摂取しても吐かないことを確認します。 |

|---|

| 溶連菌感染症 |

溶連菌という細菌がのどに感染して、のどの痛み、発熱が起こります。 |

|---|

| 水ぼうそう |

水ぶくれを持った赤い発疹が全身(頭皮や口や陰部まで)にでます。かゆみがあることが多いです。発疹は2~3日でピークとなり、その後は乾いて黒いかさぶたになります。ひっかいて搔き壊さないように、爪を短くしましょう。 |

|---|

| 手足口病 |

手のひら、足の裏、口の中に小さな水ぶくれが出来る病気です。おしりや肘、膝にできることもあります。痛みやかゆみがあることもあります。口の中が痛くて食べられなくなることがあります。 |

|---|

| りんご病 |

ほっぺがリンゴのように赤くなるので「りんご病」と呼ばれています。 |

|---|

| 突発性発疹 |

生後6か月くらいから2歳くらいまでのお子さんがよくかかる、ヒトヘルペスウィルス(6型、7型)による感染症で、突然高熱を出して3~4日続きます。生まれて初めての高熱であることが多く、咳や鼻水はありませんが便が緩くなることがあります。 |

|---|

| ヘルパンギーナ |

夏に流行るカゼの一種で38~40℃の高熱が2,3日続きます。のどの奥に小さな水ぶくれができて痛いので食べるのを嫌がります。ひどいときは水分も取れなくなり脱水症になることがあります。 |

|---|

| おたふく 反復性耳下腺炎 |

両側の耳の下やあごの下が腫れて痛がります。 |

|---|

| RSウィルス感染症 ヒトメタニューモ ウィルス |

《RSウィルス感染症》鼻水が2~3日続いた後にゼイゼイし、呼吸が苦しそうになったり鼻が詰まって哺乳が困難になったりします。5~7日で症状のピークを迎えますが、痰の絡んだ咳が長く続きます。生後6か月以下の赤ちゃんや早産児、心臓や肺に病気のあるお子さんなどは重症になりやすい傾向があります。RSウィルスに効く薬はありません。何度も受診することになるかもしれませんが外来で治療できることが多いので病状の変化を見極めることが大事です。 《ヒトメタニューモウィルス》咳・ゼイゼイ・鼻水などの症状で高熱が5~7日間と長く続くことがあります。咳の症状が収まるまでに2週間~3週間かかることもあります。ヒトメタニューモウィルスに効く薬はありません。看病の仕方はRSウィルスと同様です。 |

|---|